南米フォルクローレの原風景 番外篇

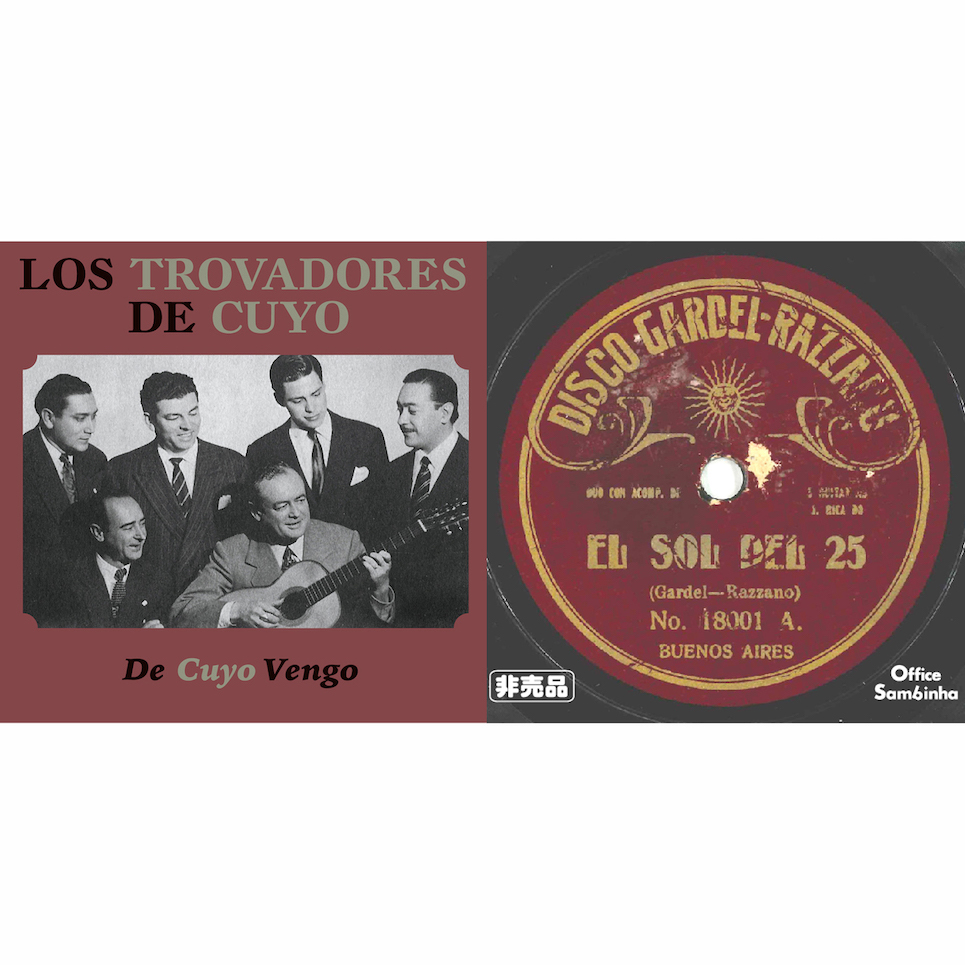

ロス・トロバドーレス・デ・クージョの『クージョの吟遊詩人たち』が無事完成。今週末にはお店の店頭に並ぶことになりました。そこでお約束した通り、エル・スール・レコーズでお求めいただいた皆さんにもれなく同封される特典盤を作りました。レコード・コンサートを予定しておきながら2度も延期させてしまったお詫びの印です。コロナ流行のせいで外出できずにいる皆さんへの陣中見舞いみたいなものだと思ってください。

以下がその曲目表です。

『南米フォルクローレの原風景 番外篇』

1 ヘンダルメス歩兵隊バンド「マリネーラ」 ペルー

軍楽隊ブラス・バンドによるマリネーラ。1911年NY録音。

2 ベラルデとメディーナ「どこにゆくの」 ペルー

ペルーの男性二重唱が歌うヤラビーの巨匠メルガール作品。1913年リマ録音。

3 ガルデール=ラサーノ「25の太陽」 アルゼンチン

若き日のガルデールが相棒ラサーノと歌う愛国歌ガート。1916年ブエノス録音。

4 ベガ=ディアス「ラ・カランドリア」 アルゼンチン

20年代の人気デュオの名唱サンバ。1923年ブエノス録音。

5 エストゥディアンティーナ・ティピカ・アヤクーチョ「アルザ・ウァマングィーナ」 ペルー

疑似インカ音楽最高のグループによるアヤクーチョ流マリネーラ。1930年リマ録音。

6 アンドレス・チャサレータ楽団「ボリビアーナ」 アルゼンチン

名匠チャサレータの楽団が演奏するボリビア風クエッカ。1930年代録音。

7 マルタ・デ・ロス・リオス「別れの唄」 アルゼンチン

名女性歌手マルタ・デ・ロス・リオスが歌うボリビア流ウァイノ。30年代後半。

8 ドゥオ・カルチャキ・アコスタ・ビジャフォーニェ「ティンクナーコ」 アルゼンチン

カタマルカ出身の兄弟デュオのいぶし銀の歌声。30年代後半録音。

9 フェリクス・ペレス・カルドーソ楽団「荒れ果てた小屋」 パラグァイ

パラグァイ最高アルパ奏者率いる楽団が歌うグァラニー語歌謡。30年代後半。

10 サムエル・アグアージョ「インディア」 パラグァイ

パラグァイ歌謡の名歌手が歌う望郷歌謡の大名曲。40年前後。

11 ロス・クァトロ・ウァソス「これぞ真実」 チリ

チリ・フォルクローレの始祖的グループ。陽気なクエッカ。40年前後。

12 エステル・ソレーとロス・クァトロ・ウァソス「新鮮な水」 チリ

チリ歌謡の元祖的女性歌手がしっとり味で聞かせるトナーダ。40年代前半。

13 ラ・トロピージャ・デ・ウァチ・パンパ「牛追いたちの唄」 アルゼンチン

クージョ人気を確立した名グループ。アントニオ・トルモ参加の40年前後録音。

14 ロス・トロペーロス・デ・パンパ・デ・アチョーラ「アンデスの旗」 アルゼンチン

クージョ出身の後輩グループがトロバドーレス作品をカヴァー。40年代後半。

15 トリオ・サンテェス=モンジェス=アジャーラ「あなたに借りがないとき」アルゼンチン

ハーモニーが美しいヴォーカル・トリオが歌うチャサレータ作品。50年前後。

16 ラス・カントゥータス「1分の恋」 ボリビア

キュートな女性二重唱によるボリビア流ウァイノ歌謡。50年前後。

17 テラテーノ・ロハス「俺の彼女が帰ってきた」 ボリビア

アルゼンチンで活躍したボリビア人歌手が歌うカルナバリート。50年前後。

18 ドゥオ・ルイス=ガージョ「トゥクマンの郷愁」 アルゼンチン

ペロン政権時代の大人気デュオ。いよいよユパンキ作品が登場。50年前後。

19 アタウアルパ・ユパンキ「愛する土地」 アルゼンチン

ユパンキご本人が歌う。4年の亡命の後に作った愛国歌サンバ。53年録音。

20 ロス・チャルチャレーロス「トゥクマンの月」 アルゼンチン

ユパンキの名声を決定的にした名曲を当時の新世代グループの歌声で。

19曲目のユパンキが巨大ボックスで復刻された以外は、おそらく本邦未復刻。カルロス・ガルデールの若い頃の録音なども含めて、貴重な音源ばかりです。今回も『南米フォルクローレの原風景』と同様、ほぼクロノロジカルに並べました。おかげであちこちの国の音楽が並んでいる割には続けて聞いても違和感がない作りになっているのではないでしょうか。

曲目にはそれぞれ簡単なコメントを加えましたが、ポイントは最後の3曲です。すべてがユパンキの作品なのですが、こうして古い時代の音楽から続けて聞くと、ユパンキの音楽が「原風景」の時代のそれとは明らかに違う感覚を持っていたことを強く実感できるのではないかと思います。ぼくが思うに、ユパンキの成熟とチャルチャレーロスの登場をもって、フォルクローレは「原風景」から「モダン」の時代に入ります。今回の「番外篇」では、そんなモダンの時代に少しだけ足を踏み入れてみました。

2020年4月17日